1、忻縣同盟會的活動中心

忻州作為山西同盟會的發源地之一,曾在太原辛亥革命和山西民國政權建設中起到了很重要的作用。

忻州同盟會在當時有如下幾個活動的地方:

一是在忻州的溫村。梁俊耀是在辛亥革命前夕由趙戴文介紹加入同盟會的。當梁俊耀從山西大學畢業后,就在忻縣中學任教,宣傳革命救國理論。后辭去中學堂教學,回到家鄉溫村宣傳革命道理,組織訓練群眾。后,已在日本加入同盟會的梁際蓉也回到溫村,兩人密切配合,開展同盟會工作。由梁俊耀負責保甲訓練,梁際蓉負責國術、操法訓練。訓練中得到群眾支持,發展到臨近的孫家灣和奇村,并得到來福槍四十余支。

二是在三交鎮。王建屏在加入同盟會后,即組織鎮里的壯丁進行訓練,同時聯絡崞縣永興村秀才陳增光,召集鄉民準備起義。后因籌集資金出事,起義未成,王建屏入獄。后被陳增光保釋。

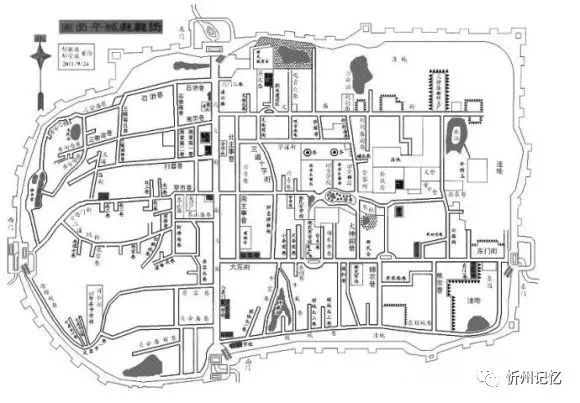

三是在新興勸工廠。新興勸工廠位于城內東北的文殊寺。1908年忻州知州章桐委任陳敬堂和葛夢九主持籌建事宜。陳敬堂即函請在日本留學的許之翰回來當坐辦(義即廠長)1909年許之翰攜帶機器回來,廠子便建成,主要經營紡織。許之翰在日本時就加入了同盟會。回忻后利用勸工廠即從事革命活動。同盟會成員毛致和、趙良辰做聯絡工作。

四是在當時的縣衙。1911年秋,忻州革命黨人赴省匯報了忻州的相關情況,回來后知州朱善元立刻組織了三個新兵連。以同盟會員銀承業、段絪等為連長,作為太原軍補充的準備。參加新軍的有學生三十多人,工人四十余人,失業者和小商販若干。同盟會員邢仰彭與曹步章為訓練長。當娘子關被清軍攻破后,新軍改為地方民團,同盟會員均隱蔽于民團內,分駐于各村內,一面訓練,一面巡查,維持地方治安。1913年,閻錫山從北路重回太原后,新軍即被解散。

五是在內蒙的猴兒山。辛亥革命前期,忻州人趙貴根、原平人弓富魁到內蒙闖蕩江湖,認識了當地的一些好漢。后弓富魁加入同盟會,組織了一班人,就在猴兒山建立了革命根據地。后他們又認識了忻州人楊金牛,在豐鎮的忻州巷李毯子院內設立了“書子房,作為革命聯絡站,信息范圍南至忻州原平、北至陶林、二道河,西至涼城一帶。。辛亥革命起義以后,忻代寧公團宣布成立,委任弓富魁為統領,并令招兵。后弓富魁招得一千多勇士,進攻大同。

2、民國初年的社會變革

民國初年,社會生活發生了顯著變化,變化的主題是“移風易俗,破舊立新”。

主要體現在:一、男剪發辮,女禁纏足。“民國臨時政府成立后,即在1912年3月頒發總統令,對剪除辯發給予規定:“凡未去發辮者,于令到之日,限20日一律剪除凈盡”。女子解除纏足,可去學堂讀書。

二、服飾變化。由過去的長袍馬褂變為中山服,西服,實現中西服裝集合。

三、禮節變化。由行跪拜禮,變為拱手和握手。

四、寫字變化。漢字開始簡化,毛筆字轉化為鋼筆字。

3、民國初年的忻州經濟

民國初年的忻州經濟主要以農業和商業為主。

農業依靠畜力農具,種植傳統植物。主要有高粱、糜子、黃豆、綠豆、谷子、莜麥、蕎麥、大麻、茄子、南瓜、白菜、蘿卜、土豆、茴子白、芥菜等。

商業繁榮

一、城內:有六大財團。分別是:郜、王、張、陳、連和石六大家。;有10個行位。分別是:綢、布、紙、錢、糧、鐵、藥、估、木、當等;有錢莊18處。分別是:義興恒、聚豐泰、晉義興、選清源、義清源、復合源、義源涌、義源成、德義永、聚美成、德興恒、義源興、元義恒、義德恒、天德恒、義豐久、元和泰、義聚恒等,其中聚豐恒、義興恒、選清源三家規模最大。

有綢店7座。分別是:公益昌、聚德昌、久聚魁、公瑞恒、公義和、雙盛明、德興積等。

二、集鎮:主要有奇村、董村、莊磨、三交。

奇村是寧武、靜樂、岢嵐等縣以及本縣西北、崞縣西南山區的糧油集散直地。民國初年,商業極盛。有商號192戶,資本額326000元,從業人數826人,攤販47戶,從業人員60余人。大商店有:大德號、順成元、復興明、復興成、復興當、旺榮店、大興店、豐裕店、恒聚模、天生永、世合昌、恭益昌、廣裕厚、景生源、德生厚等。各行業有:糧店8戶,錢莊4座,賬莊4座,當鋪2座,布店30座,洋貨莊5座,花布雜貨10座,綢緞3座,糕點6座,中藥店7家,西藥店1家,紙店5座等。貨物來源:莜麥、豌豆菜籽來自寧武、靜樂;雜糧來自本縣;焦炭來自崞縣西部山區;棉布來自河北井涇、獲鹿、平山;茶葉來自漢口;煙葉來自代縣、曲沃;鐵器來自盂縣;藥材來自河北祈州、武安;花生、梨來自五臺、定襄;糖味來自壽陽;京廣雜貨來自太原。

董村民國時期有人口3500多人,各種商店70余座,從業人員200多人。一年9次廟會。

莊磨是周圍鄉村的活動中心,本鎮有人口800多人。各種店鋪40多個,從業人員200人左右。有糧店、布莊、醫藥、雜貨、煙酒、小食品等店鋪;最多的是干貨店,有20多個。

三交位于莊磨、靜樂和縣城的道路交匯處,是過路人的休息之所。有各種店鋪16家,享有盛名的三交莜面,行銷于忻州、太原。當時有石磨28盤,專門從事莜面加工。莜麥來自靜樂。

三、外出經商情況:

自清朝以來,忻州人外出經商,足跡遍及全國。約有15個省市、90余個縣、市。其中歸化、包頭是主要據點。典型商號主要有:

天申恒。由樊野村王朋山開設,總店設在歸化。分店設在新疆奇臺。

義成昌。創始于光緒年間,創始人樊野村王煥。總號設在包頭。內蒙歸化和新疆都有支店,有員工100余人。上述兩商店主要是把湖南的茶葉、京廣雜貨運到西北各地銷售;然后再把西北的藥材、皮張、葡干、杏干等運回內地銷售。

大義昌。雙堡郜氏開設的絨毛店。總店設在包頭,有店員60余人。分店在北京、天津、上海、蘭州、武威、張掖、西安、銀川等地。

聚恒昌。東樓張氏在歸化開設的大商號。有店員30多人。

元義昌。忻州城內的麻全忠在豐鎮開設,店員有50多人,資本4500元,年營業額25萬。

四、商會情況:

商會是商民團體組織,其負責人是各行業中具有代表性的人物。主要是領導各行業開展商務工作,調解糾紛,同時負責政府向商界攤派稅款、差捐。忻縣商會成立于1919年,地址在財神廟。初為會長制。由10大行選出候選人,然后從候選人中選出會長、副會長若干人。商會成立初期,會長任期一般為1至2年,也可連選連任。

五、忻州主要商業大事記

1919年忻州城設立山西省銀行忻縣辦事處,流通“晉鈔”,同時取締私營錢莊、當鋪、商戶發行的“憑帖”。

1920年山西在忻州城設立電信局。

1924年在留美學生王夢齡的倡導下,由縣長、商會會長、勸工廠5股集資,創辦忻縣電燈公司,(地點在泰山廟巷)裝有24千瓦火力發電站一臺。

1932年閻錫山改組省銀行,并發行新鈔。

1935年山西銀行在在忻縣設立分行。山西銀行、鐵路、墾業、鹽業四銀行實物準備庫成立,忻縣設分庫,大量印發紙幣。1936年禁止銅元在市面流通。

1935年8月經忻縣的北同蒲鐵路通車,忻縣火車站正式啟用。站名由山西省政府秘書長、著名書法家寧超武所題。

4、民國初年的文化教育

清光緒28年即1902年,秀容書院改稱新興中學堂,標志著忻州新學開始。1904年,忻縣成立了第一個高等小學堂,即忻州高等小學堂。1912年,小學堂改稱小學校,新興中學堂改稱忻縣中學校;1917年成立乙中商業學校,忻縣中學附設師范講習所,城鄉各村普遍設立小學校。1919年下半年,忻縣增設了5個高等小學堂,全縣教育事業迅速發展。

高等小學堂招過三個班。分別是1907年、1908年和1909年。當時學制為四年制。從1919年開始,一高小的招生數量擴大了一倍。從以往的一年招一班變為兩班。據民國九年四月《《忻縣教育概況》》記載,當時一高小有四班,130余人。第一任校長是邢建元。

隨著教育事業發展,縣籍志士仁人根據需要為學生編寫了教材,先后編印了《《高小國語拾級》》、《《地理常識問答》》、《《算術精義》》等。同時,一批書籍出版,主要有王錫綸的《《怡青堂文集》》、周天益的《《六書存》》、陳敬棠的《《忻縣古籍名勝詩文錄》》、陳逢泰的《《觀我齋遺風》》等。